福島県の相馬地方で3日間に渡って行われる祭典です。甲冑を着てレースをする甲冑競馬、数百騎の騎馬武者が御神旗を奪い合う神旗争奪戦などが行われ国の重要無形民俗文化財に指定されています。2024年から5月の開催となりました。

この記事は2024年度の情報をもとに記載しています。

観覧について

相馬野馬追は行事全体を追うとなると少々苦労します。同時進行で複数の行事が開催されること、場所や日時の詳細が分かりづらいことが理由です(気を付けてはいますがこの記事にも誤りがあるかもしれないです)。なのでまずは全体の概要について紹介します。

スケジュール

| 日にち | 主な行事 |

|---|---|

| 土曜日 | お繰り出し 宵乗り競馬 |

| 日曜日 | お行列 甲冑競馬 神旗争奪戦 |

| 月曜日 | 野馬懸 |

3日間の大まかなスケジュールは上記のとおりです。公式のスケジュールには詳細が記載されています。

郷

相馬野馬追が行われる2市3町2村は、江戸時代の奥州中村藩の区割り「郷」にちなんで以下の5つの郷に分けられます。各郷の騎馬武者は3つの神社に供奉する形で参加します。

| 郷名 | 現在の市町村名 | 神社 |

|---|---|---|

| 宇多郷 | 相馬市 | 相馬中村神社 |

| 北郷 | 南相馬市鹿島区 | |

| 中ノ郷 | 南相馬市原町区 飯舘村 | 相馬太田神社 |

| 小高郷 | 南相馬市小高区 | 相馬小高神社 |

| 標葉郷 | 浪江町、双葉町 大熊町、葛尾村 |

行事はこれらの郷ごとに行われるので時間帯によっては同時進行となります。地区ごとの行事は、公式の交通案内pdfに記載があります。(駐車場も載っています。)

注意点

観覧に際してはいくつか注意点があります。マナーとしては

・行列の前を横切らない

・行列を高い所から見下ろさない

の2つがあります。これらはやらかすと馬で追いかけられてどやされるようです。自分は見かけませんでしたが、毎年ちらほらいるみたいでした。

安全面としては

・馬の後ろに立たない

・馬にフラッシュを当てない

・馬に触ったり驚かせたりしない

といったところでしょうか。行列はわりと近くを通りますし、特に馬の後ろは蹴られる危険性が高いです。興奮している馬もいますし、放馬している場面も何回か目撃しました。

相馬野馬追は観光客向けのイベントではなく、あくまで伝統行事としてやっています。

撮影した写真

1日目(土曜日)

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 8:35 | 宇多郷出陣式 | 相馬中村神社(相馬市) |

| 9:30 | 宇多郷お繰り出し | 相馬市 |

| 10:30 | 副大将出陣 | 永田陣屋(鹿島区) |

| 12:00 | 総大将御迎 | 北郷陣屋(鹿島区) |

| 13:00 | 騎馬武者行列 | 鹿島区 |

| 14:00 | 宵乗り競馬 | 雲雀ヶ原祭場地(原町区) |

| 16:30 | 宵乗り軍者会 | 旭公園(原町区) |

スケジュール全量

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 8:05 | 標葉郷出陣式 | 中央公園(浪江町) |

| 8:35 | 標葉郷出陣 | 浪江町 |

| 宇多郷出陣式 | 相馬中村神社(相馬市) | |

| 9:30 | 宇多郷お繰り出し | 相馬市 |

| 小高郷御発輦式 | 相馬小高神社(小高区) | |

| 10:30 | 小高郷御発輦 | 小高区 |

| 副大将出陣 | 永田陣屋(鹿島区) | |

| 12:00 | 総大将御迎 | 北郷陣屋(鹿島区) |

| 中ノ郷御発輦 | 相馬太田神社(原町区) | |

| 13:00 | 騎馬武者行列 | 鹿島区 |

| 中ノ郷・小高郷・標葉郷本陣到着 | 雲雀ヶ原祭場地(原町区) | |

| 14:00 | 北郷・宇多郷本陣到着 | |

| 馬場潔の式 | ||

| 宵乗り競馬 | ||

| 14:30 | 北郷神旗争奪戦 | 桜平山グラウンド(鹿島区) |

| 16:30 | 宵乗り軍者会 | 旭公園(原町区) |

宇多郷出陣式

観覧は相馬中村神社から始めるといいと思います。総大将を擁する宇多郷の出陣式の会場です。駐車場は相馬市役所や周辺公共施設が開放されます。石畳の通路は参加者が入退場するのでそれより後ろで見学しましょう。

宇多郷お繰り出し

出陣式が終わると行列の準備が始まります。式典の間、馬は隣のグラウンドで待機しており準備ができ次第、隊列を組んで相馬市街に繰り出します。

なお、この後の副大将出陣や総大将御迎を見るなら行列の撮影は早めに切り上げて移動したほうがいいです。詳細は後述しますが、交通規制がかかるので移動に時間が取られます。行列を見られるタイミングは多いのであまり粘る必要はないです。

副大将出陣

宇多郷(総大将)と北郷(副大将)は北郷陣屋で合流します。まずは副大将の行列が永田陣屋から出陣し、北郷陣屋に進みます。

総大将御迎

続いて伝令が早馬を走らせ総大将が永田陣屋から北郷陣屋に入ります。

騎馬武者行列

総大将を迎えた後は行列が再開され、本陣となる雲雀ヶ原祭場地に向けて進軍します。人もかなり多いので、この後の宵乗り競馬を見るならさっさと移動してしまったほうがいいです。

宵乗り競馬

この日の競馬は翌日の練習のようなもので、陣羽織での出走です。翌日は入場料を取られますが、無料で入れます。

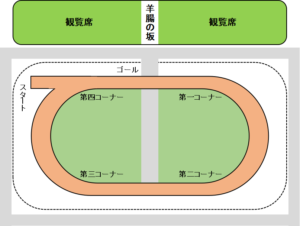

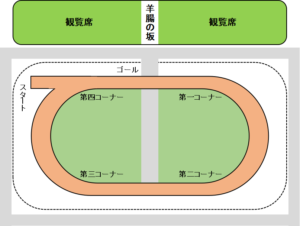

流れ自体は当日と同じでゴール後は「羊腸の坂」を駆け上がって総大将に報告します。

雲雀ヶ原祭場地は上の図のようになっています。宵乗り競馬は第三コーナーの辺りから半周程度しか走りません。

場所取りは禁止されていないようで、この時点で第一から第二コーナーにかけては三脚でうまっていました。

宵乗り軍者会

幹部が集まって翌日の本祭りに向けて軍議が行われ、各郷が本陣に集結したことを総大将に報告します。

侍の宴会といったところでしょうか。こういった風景が見られるのも相馬野馬追の魅力ですね。

2日目(日曜日)

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 9:30 | お行列 | 南相馬市 |

| 12:00 | 甲冑競馬 | 雲雀ヶ原祭場地(原町区) |

| 13:00 | 神旗争奪戦 | |

| 16:00 | 宇多郷お上がり | 相馬市 |

| 17:00 | 宇多郷お上がり式 | 相馬中村神社(相馬市) |

スケジュール全量

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 9:30 | お行列 | 南相馬市 |

| 12:00 | 甲冑競馬 | 雲雀ヶ原祭場地(原町区) |

| 13:00 | 神旗争奪戦 | |

| 14:45 | 北郷お上がり | 鹿島区 |

| 16:00 | 宇多郷お上がり | 相馬市 |

| 小高郷お上がり | 小高区 | |

| 標葉郷お上がり | 浪江町 | |

| 17:00 | 標葉郷神旗争奪戦 | 中央公園(浪江町) |

| 宇多郷お上がり式 | 相馬中村神社(相馬市) | |

| 19:00 | 火の祭 | 小谷橋周辺(小高区) |

2日目は雲雀ヶ原祭場地に入るのに入場券が必要です。7:30頃には最寄りの駐車場はほぼ埋まっていました。

お行列

集結した各郷の騎馬武者が市内を歩き雲雀ヶ原祭場地に進軍します。雲雀ヶ原祭場地の中央から入り、神輿や総大将は羊腸の坂を上っていきます。

総勢400騎を超えるので入場し終わるまでかなり時間がかかります。中には興奮して落ち着きのない馬もいました。

甲冑競馬

式典が終わると甲冑競馬が始まります。おそらく毎年8頭立てを8回かと思います。最初は甲冑ではなく陣羽織を纏った螺役が騎手です。

以降は甲冑姿で旗指物を背負ってのレースとなります。

ゴールも見れる第一コーナーの辺りが一番いい位置で、次点でそこを曲がってきたところを撮影といった感じかなと思います。馬の疾走はかなり速いのでAF性能が高いと撮影が楽になります。

神旗争奪戦

続いて神旗争奪戦です。打ち上げられた二本の御神旗を目掛けて騎馬武者が集まり、旗を奪い合います。全部で16回ほど打ち上げられます。

数百騎の騎馬が駆けまわり、中には怒鳴り合っているような場面もあり、さながら戦場のような雰囲気になります。

なお宇多郷勢は途中でお上がりとなります。

旗が落ちる場所はかなり風に左右されます。打ち上げは第一コーナー付近で、風が吹いていれば第三コーナーの方まで流れてきますが、風が無ければ真ん中辺りで落ちてきます。

中心の辺りだと400mmでも人をアップに出来ないので、600mmくらいあるとよさそうです。旗を取り合うシーンを撮るのは意外と難しいので、旗と騎馬の動きを見ながら最初の数回で慣らしてください。

宇多郷お上がり

神旗争奪戦が終わると各郷それぞれ帰路につきます。宇多郷勢は相馬中村神社に帰ります。

家族ぐるみ、地域ぐるみで行われている行事であり、単なるイベントではなく世代を超えて受け継がれてきた伝統であることが伺えます。

宇多郷お上がり式

神社に戻ると神輿を納め直会が行われます。甲冑競馬や神旗争奪戦で武勲を立てた方が表彰されます。

最後に集合写真を撮影していました。

3日目(月曜日)

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 9:00 | 揃い | 相馬小高神社(小高区) |

| 10:20 | 野馬の追い込み |

スケジュール全量

| 時間 | 行事 | 場所 |

|---|---|---|

| 9:00 | 揃い | 相馬小高神社(小高区) |

| 9:30 | 御水取りの儀 | |

| 9:45 | 相馬民謡・踊り奉納 | |

| 10:20 | 野馬の追い込み | |

| 10:50 | 御神馬の献納 | |

| 11:10 | 捕獲野馬のおせり | |

| 11:30 | 例大祭式典 | |

| 小高郷神旗争奪戦 |

野馬懸

3日目は相馬小高神社で野馬懸が行われます。騎馬武者数が裸馬を追い込み、素手で捕らえて神前に奉納する古式にそった行事です。野馬追の中で唯一昔の名残を残す神事といわれています。

9時から式典が始まり、相馬民謡・踊り奉納などが行われます。

野馬の追い込みは10時20分からです。馬を追い込みながら境内に繋がる坂を駆け上がります。

追い込みは1頭ずつ計3回行われます。追い込みを撮影するなら坂の途中になりますが、狭いので場所取りは大変そうでした。また2日目よりは少ないですがそれなりに人はいるので、撮影は追い込みか捕まえるところかどちらか片方になるかなと思います。

追われた後なのでかなり気が立っています。

追い込みが終わると、竹竿に藁束をつけた「駒とり竿」に御神水を浸し、神社の氏子が逃げ回る馬の背中に印をつけます。

印を付けたらその馬を御小人が捕まえます。これを3頭繰り返しますが、馬も疲れたのか何となく分かるのか最後の方はあまり暴れてなかったです。迫力のある画を撮るなら最初に撮ってしまいたいですね。

競馬ほどではないですが、馬が動き回るのである程度AF性能が欲しいところ。こちらも奥の方に行ってしまうと400mmではアップで撮れないですね。

古式にそった神事ではありますが意外と緩い感じです。瀕死の怪我を負った御小人に御神水をかけると蘇生するという言い伝えのデモを雑な演技でやってたりします。2日目の方がかっちりとやっていた印象でした。

撮影スポットについて

スケジュール

スケジュールは公式のスケジュールやアクセスページの地区ごとのPDFを確認してください。行列のルートなどもPDFに記載があります。

装備

甲冑競馬や野馬懸を撮影するならある程度AF性能の高いカメラが欲しいです。EOS R6くらいの性能があれば動体撮影に慣れてなくてもそこそこ撮れました。

レンズは最低300mmは必要かなと思います。神旗争奪戦で旗が遠くの方に行ってしまうと600mmあってもいい気がしました。また望遠レンズを使う場面が多いので三脚があると楽になります。

アクセス

アクセスや駐車場は公式のアクセスページの地区ごとのPDFを確認してください。2日目の雲雀ヶ原祭場地付近はシャトルバスも運行しています。

各地区は車で2,30分くらい離れているので移動する際は気を付けてください。交通規制がかかると渋滞してしまうので基本早めに移動したほうがいいです。

コメント